地外样品中的有机质研究对于揭示生命起源以及探索太阳系前生命分子的形成与演化机制具有极其重要的意义。近年来,日本隼鸟2号(龙宫小行星)与NASA冥王号(贝努小行星)任务均成功返回了含有复杂有机质的样品。我国也积极部署了天问二号与天问三号深空探测任务,旨在实现小行星和火星样品的采集返回,而其有机质分析则是实现科学目标的重要挑战。

然而,当前针对小行星样品中有机质的研究主要依赖于两种技术路径:其一是基于红外光谱、拉曼光谱等技术实现官能团的原位表征;其二是通过质谱技术检测羧酸、氨基酸等可溶性有机分子。然而,传统分析方法存在明显局限性:光谱技术难以获取分子级结构信息,而常规质谱测试依赖溶剂提取过程,不仅破坏了有机质的原始赋存状态,还增加了地球污染的风险。更重要的是,全方面揭示地外有机质的形成演化规律需要整合赋存状态(与矿物基质的空间关系)、元素组成、分子结构及同位素特征等多维信息。面对样品量稀缺(毫克级)、有机质含量低(ppm级)且赋存形态复杂的挑战,现有单一分析技术已显局限性,亟需发展多模态联用策略以避免“管窥蠡测”式分析。

图1 多模态成像技术整合示意图

创新体系的构建

针对这一分析技术难题,中国科学院地质与地球物理研究所行星科学与前沿技术重点实验室的博士研究生董明潭,在纳米离子探针实验室(IGGCAS-NanoSIMS lab)郝佳龙高级工程师和杨蔚研究员的联合指导下,提出了一种跨尺度多模态成像分析框架。该方法创新性地将振动光谱成像与质谱成像技术相融合,系统解决了无污染大面积样品制备、多模态数据配准、交叉污染控制及复杂基质效应校正等关键技术瓶颈。研究团队系统集成了纳米离子探针(NanoSIMS)、扫描电镜-能谱(SEM-EDS)、焦平面阵列傅里叶变换红外光谱(FPA-FTIR)、光学光热红外光谱(O-PTIR)、解吸电喷雾电离四极杆-飞行时间质谱(DESI-Q-TOF)及飞行时间二次离子探针(TOF-SIMS)等六种互补性成像技术(图1)。他们将该技术体系应用于经典碳质球粒陨石Murchison,成功实现了特定微区(~100 μm²)内矿物相组成、官能团分布、分子组成及同位素特征的全息解析,构建了高空间分辨的有机-无机多维关联网络。

质谱成像技术的关键作用

在这项工作中,质谱成像技术发挥了至关重要的作用。研究团队通过DESI-MSI技术成功获取了陨石样本中有机物的全局分布图像。DESI能够在毫米至亚毫米尺度上检测和定位有机分子,揭示了有机物在陨石中的空间分布情况(图2)。根据DESI提供的有机物分布影像,研究团队在Murchison陨石中观察到可溶性有机分子与含水层状硅酸盐矿物之间的空间相关性,揭示了陨石中不同区域的有机物组成差异:球粒细粒边缘(FGRs)区域富含有机物,而橄榄石、辉石和碳酸钙矿物中的有机物含量较低。

图2 Murchison陨石的解吸电喷雾电离质谱成像(DESI-MSI)。(a)总离子强度图;(b)归一化总离子强度图;(c) 空间分辨率测量;(d-f) UMAP空间分割结果与层次聚类结果;(g) 碳酸钙矿物(红色)与其有机分子分布

在DESI成像提供的全局有机物分布信息基础上,研究团队精确地聚焦于富含有机物的热点区域——球粒细粒边缘(FGRs)。此时,飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)的技术优势得到了展现:

(1)超高空间分辨率(<50 nm):TOF-SIMS突破了DESI-MSI的尺度限制,在亚微米至纳米尺度上对FGRs区域进行了高分辨率有机质谱成像分析。这使得研究者能够清晰解析有机质在微米级矿物颗粒边界、孔隙内部的精细分布(图3a)。

(2)超高检测灵敏度:TOF-SIMS具有ppm-ppb级的高检测灵敏度,特别擅长检测复杂基质中痕量的有机分子,尤其是不易溶解或高分子量的组分(如多环芳烃PAHs)。

(3)超高表面灵敏度:TOF-SIMS表面敏感特性(~1 nm)确保分析的是样品表层的原始有机质信息,很大程度减少来自次表层的干扰。

(4)原始的分子结构信息:DESI-MSI技术需要使用带电有机溶剂喷雾作为分析束扫描样品激发离子信号,有机溶剂分子的引入会改变样品表面原有的化学环境,在分析过程中会检测到溶剂分子与目标有机分子结合而成的有机离子,从而丢失样品表面本征的有机分子结构信息;TOF-SIMS使用液态金属离子源作为分析束,能够在超高真空环境下对样品进行分析,整个分析过程可以极大减少外源有机污染物所带来的干扰,可以直接获得样品表面较为原始的有机组分信息。

(5)创新的平行成像MS/MS功能:本研究创新性地运用PHI nanoTOF 3+仪器有的平行成像MS/MS技术。该技术能在一次分析中,同步获取选定前体离子(Precursor Ion)的碎片离子(Product Ion)谱图及其空间分布影像(图3h-m)。这不仅确凿无疑地鉴定了DESI-MSI和TOF-SIMS MS1中观察到的多环芳烃(PAHs)等复杂有机分子(图3b-d),更实现了这些关键有机分子碎片在亚微米尺度上的原位空间分布可视化,揭示了有机分子结构的空间异质性。

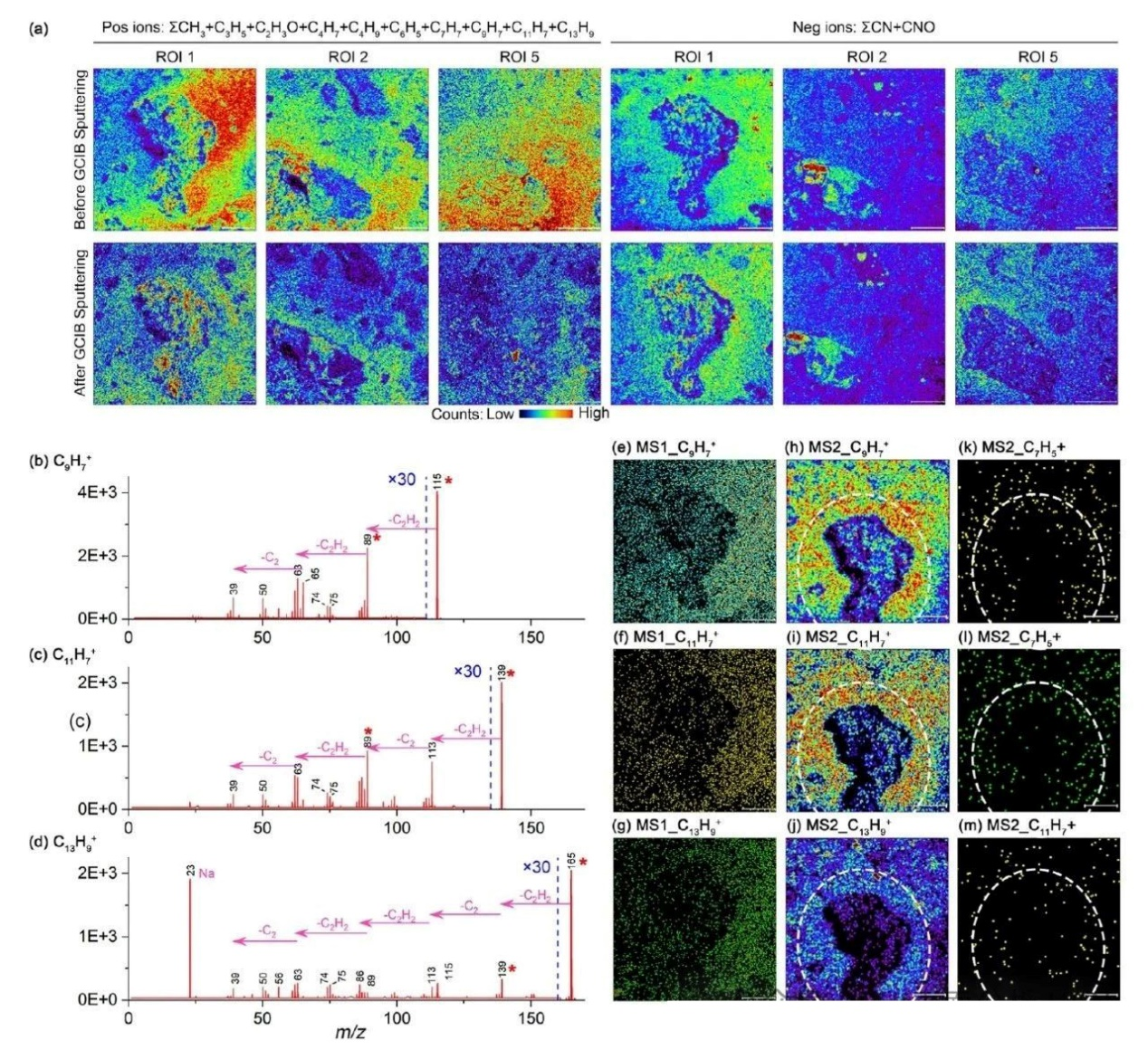

如图3所示,TOF-SIMS凭借其超高分辨成像能力,清晰无误地再现并精细刻画了FGRs中有机物的明显富集现象(图3a, e-g),与DESI-MSI的发现形成了强有力的相互印证。更重要的是,TOF-SIMS/MS提供的差异化质谱数据和空间分布信息,将我们对地外有机质的认知从“在哪里”提升到了“是什么”以及“结构如何分布”的更高维度。 PHI公司应用工程师杨欧参与本工作,完成了关键的TOF-SIMS测试工作。

图3 球粒细粒边缘(FGRs)区域的TOF-SIMS分析结果。(a)GCIB 离子源溅射前后的 MS1 离子成像结果;(b-d) 多环芳烃分子的MS2谱图;(e-g) 多环芳烃前体离子的 MS1 离子影像;(h-m) 多环芳烃前体离子及其碎片离子的MS2离子影像。

小结

这项工作中所构建的多模态成像工作流程突破了单一分析技术的“信息孤岛”困境,为解析地外有机质的形成演化提供了新的方法-论框架。质谱成像和振动光谱的结合使得研究者能够在不同尺度上全方面分析陨石中有机物的分布、组成和与矿物相的关联。TOF-SIMS因其具有高空间分辨、高检出灵敏度和丰富的分子结构信息,与DESI-MSI分析技术两者相辅相成,在这项研究中起到了关键作用,为理解陨石中有机物的起源和演化提供了重要的数据支持。

这项研究不仅为地外有机物质的研究提供了一种新的工作思路,其方法框架在油气勘探、古生物学及考古学等需要对复杂样品进行精细化表征的领域具有广阔的应用前景。相关成果以《Cross-Scale Multimodal Imaging for Organic Matter in Extraterrestrial Samples》为题作为封面论文发表于分析化学领域高级期刊《Analytical Chemistry》。

转载于《PHI表面分析UPN》公众号

相关产品

免责声明

- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

手机版

手机版 化工仪器网手机版

化工仪器网手机版

化工仪器网小程序

化工仪器网小程序

官方微信

官方微信 公众号:chem17

公众号:chem17

扫码关注视频号

扫码关注视频号

采购中心

采购中心