一、癌症不仅是基因突变驱动的细胞病,更是一个“动态生态系统”。

肿瘤微环境(TME)在肿瘤发生→进展→侵袭→血行播散→远处转移全过程中的时空演变规律,并讨论如何以 TME 为靶点开展精准治疗。

• 关键词:生态系统、双向通讯、背景依赖、免疫编辑、炎症、CAF、血管生成、转移前生态位、休眠、类器官/kirkstall Quasi Vivo多器官芯片模型。

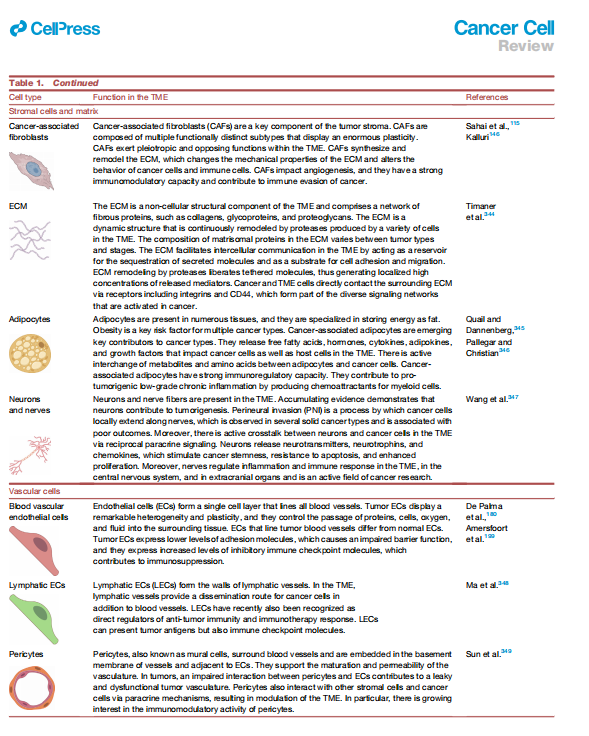

二、TME 的组成与基本特征

1. 细胞组分

• 免疫细胞:CD8+/CD4+ T、Treg、B、NK、γδT、iNKT、ILCs;巨噬细胞(TAM)、中性粒细胞(TAN)、单核细胞、DC、MDSC、肥大/嗜酸/血小板等。

• 基质细胞:CAF(myCAF/iCAF/apCAF),ECM、脂肪细胞、神经元、周细胞、血管内皮细胞(BEC/LEC)。

2. 非细胞组分:重塑的 ECM(胶原、纤连蛋白、蛋白聚糖)、可溶性因子(细胞因子、生长因子、外泌体、代谢物)。

3. 核心特征:

- 器官特异性:同一细胞类型在肝、肺、脑表现不同转录/功能程序。

- 背景依赖性:患者年龄、性别、肥胖、菌群、慢炎等决定 TME 功能极性(抑瘤 vs 促瘤)。

- 动态互作:癌细胞通过接触分子(整合素、PD-L1、E-cadherin 等)和旁分泌(EVs、CXCL12、TGF-β)持续“教育”宿主细胞。

————————————————————

三、肿瘤发生与早期免疫逃逸

1. 免疫监视→免疫编辑→免疫逃逸

• 早期病变即可检测到 T 细胞浸润,但随病变进展出现 PD-L1↑、Treg↑、CD8+ T 功能耗竭。

• 慢性炎症状况(IBD、NASH、肥胖)提前建立免疫抑制微环境,加速肿瘤启动。

2. 炎症与 CAF 的启动

• 癌细胞-巨噬细胞-成纤维细胞三方互作,诱导 ROS、细胞因子风暴,造成 DNA 损伤并招募 CAF。

• CAF 通过 ECM 重塑、血管生成因子(VEGF-A、FGF2)和免疫抑制因子(TGF-β、CXCL12)形成“纤维化-炎症-血管”正反馈。

四、TME 在局部进展中的功能

1. 免疫抑制网络

• TAM:M1/M2 混合状态;TIE2+ 巨噬细胞位于血管周,分泌 VEGF-A 导致局灶血管渗漏。

• TAN:N1/N2 可塑性;NETs 介导 ECM 重塑并唤醒休眠癌细胞。

• MDSC:消耗精氨酸/胱氨酸、产 ROS,直接抑制 T/NK 细胞。

2. CAF 亚群与 ECM 力学

• myCAF:高 α-SMA、胶原交联 → 组织硬度↑ → 促侵袭。

• iCAF:分泌 IL-6、LIF、CSF-1 → 招募免疫抑制细胞。

• apCAF:表达 MHC-II,但无共刺激信号,诱导 T 细胞耐受。

• 靶向策略:FAP-CAR-T、LOX/NOX4 抑制剂、CXCL12 中和抗体。

3. 血管生成与免疫屏障

• 肿瘤血管低黏附分子(ICAM-1↓)+ 高免疫检查点(PD-L1↑、FasL↑)→ T 细胞被物理/化学排斥。

• 抗血管治疗(anti-VEGF)可“正常化”血管、增强 T 细胞浸润,与 ICB 协同。

五、转移级联中的 TME 角色

1. 侵袭-内渗

• EMT 与集体迁移并存:CAF 通过 N-cadherin-E-cadherin 异型连接牵引癌细胞;巨噬细胞分泌 EGF、TGF-β 诱导 invadopodia。

• TMEM 门户:TIE2+ 巨噬-癌细胞-EC 三元结构密度可预测乳腺癌远处转移;化疗可诱导其增多。

2. 循环肿瘤细胞(CTC)

• 20,000–700,000 个/克肿瘤/日释放;半衰期仅几分钟。

• 生存机制:CTC-血小板“披风”抗剪切+ MHC-I;CTC-中性粒细胞簇促进细胞周期。

3. 转移前生态位(PMN)

• 原发瘤分泌 G-CSF、LOX、外泌体 RNA → 动员 VEGFR1+ 造血祖细胞、诱导 ECM 重塑(纤维连接蛋白↑、MMP9↑)。

• 器官趋向:外泌体整合素 α6β4 靶向肺,αvβ5 靶向肝。

4. 器官特异性定植与休眠

• 骨:NG2+/Nestin+ MSC 释放 TGF-β2/BMP7 → p38-p27 轴维持休眠;EZH2 抑制剂打破休眠。

• 肺:III 型胶原波形排列维持休眠;Tenascin-C-TLR4-NO 轴驱动苏醒。

• 肝:肝细胞 IL-6/SAA 信号构建纤维化生态位;肝星形细胞 CXCL12 抑制 NK。

• 脑:星形细胞 laminin-211 通过 dystroglycan-YAP 维持休眠;DTC 与神经元形成伪突触,NMDAR 信号促增殖。

六、TME 靶向治疗进展与挑战

1. 已获批或临床阶段策略

• 免疫检查点抑制剂(PD-1/PD-L1、CTLA-4)。

• 抗血管:抗 VEGF/VEGFR、TIE2 抑制剂。

• 髓系细胞:CSF-1R、CXCR1/2、CCR2 抑制剂;TAM 再教育(CD40 激动剂)。

• CAF:FAP-CAR-T、NOX4 抑制剂、TGF-β/LOX 抑制剂。

• ECM:胶原交联抑制剂、FAK 抑制剂、HA 降解酶。

2. 组合策略

• ICB + 抗血管:促进 T 细胞浸润。

• ICB + CAF 靶向:解除 T 细胞排斥。

• 放疗/化疗 + 免疫:诱导免疫原性细胞死亡 + TAM 再编程。

3. 当前瓶颈

• TME 高度异质性 → 需精准生物标志物。

• 获得性耐药(代偿通路、细胞可塑性)。

• 临床试验设计:组合爆炸、患者分层不足。

————————————————————

七、技术前沿与未来方向

1. 单细胞/空间多组学:解析细胞亚群、通讯网络、进化轨迹。

2. AI 整合:多模态数据预测药物响应与耐药。

3. 类器官-芯片系统:

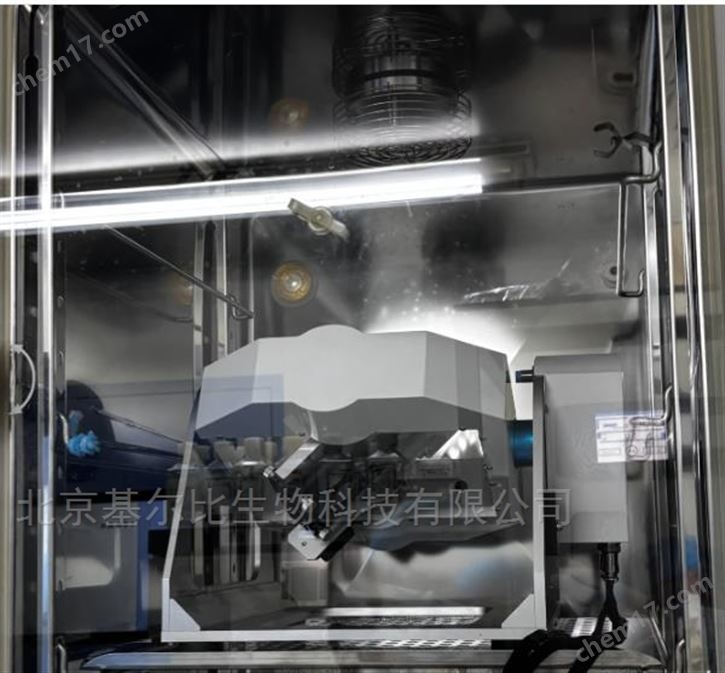

• 患者 PDO + 免疫/基质/血管共培养,构建“Kirkstall Quasi Vivo多器官串联芯片”,实时模拟转移级联。

• 用于高通量组合治疗筛选、休眠 DTC 研究、循环免疫标志物验证。

4. 系统性因素:菌群、肥胖、衰老、昼夜节律、环境暴露等如何重塑 TME。

————————————————————

肿瘤微环境是一条由癌细胞主导、宿主多细胞网络共同谱写的“动态长卷”,深刻理解其时空演变,将类器官-芯片等新一代模型与 AI 驱动的精准治疗策略结合,有望突破传统治疗的瓶颈。

附:类 器 官 技 术 在 肿 瘤 研 究 中 的 应 用

类器官是模拟体内器官结构和功能的三维体外模型,可重现肿瘤微环境的关键特征,其在肿瘤研究中的应用与本文强调的 “TME 动态演变”“器官特异性” 高度契合。

1. 类器官的核心应用

模拟肿瘤微环境

构建包含肿瘤细胞、免疫细胞、CAFs 和 ECM 的肿瘤类器官,重现 TME 的细胞互作。例如,将乳腺癌类器官与 TAMs 共培养,可研究 TAMs 对肿瘤细胞侵袭的调控(如本文所述的 TAM 分泌 EGF 促进迁移)。 药物筛选

通过类器官模型测试靶向 TME 的药物(如抗 PD-1 抗体、CAFs 抑制剂),评估其对免疫细胞浸润、血管生成的影响,预测患者响应。 转移机制研究

构建不同器官来源的类器官(如肺、肝类器官),模拟转移灶的器官特异性 TME,研究肿瘤细胞定植偏好性(如本文提到的 “种子 - 土壤” 假说)。

2. 类器官串联芯片动态构建系统的功能应用

Kirkstall Quasi Vivo串联类器官芯片动态系统将类器官与微流控芯片结合,动态模拟肿瘤进展的连续过程,其功能与上文描述的 TME 动态演变高度匹配:

动态重现肿瘤进展阶段

通过串联 “原发灶类器官 - 血管芯片 - 转移器官类器官”,模拟肿瘤侵袭、内渗、循环和转移定植。例如,在芯片中观察 TAMs 介导的肿瘤细胞穿过血管内皮(内渗过程),验证本文所述的 TMEM 作用。 实时监测细胞互作

利用芯片的微流控环境,动态追踪细胞因子(如 VEGF)、外泌体的传递,以及免疫细胞(如 CD8⁺T 细胞)的浸润动态,解析 TME 中 “双向通讯” 机制。 模拟转移前生态位形成

在芯片中引入骨髓来源细胞和器官特异性基质细胞,研究原发肿瘤外泌体如何改造远处类器官(如肺类器官),验证本文中 “转移前生态位” 的形成机制。 高通量药物测试

在动态系统中同时评估药物对原发灶、循环细胞和转移灶的影响,筛选联合疗法(如抗血管生成药物 + 免疫疗法),预测其对 TME 的重塑效果(如改善血管通透性以增强 T 细胞浸润)。

类器官技术,尤其是Kirkstall Quasi Vivo串联类器官芯片动态系统,能精准重现肿瘤微环境的动态演变和器官特异性,为解析 TME 在癌症进展中的作用提供了强大工具,有望加速 TME 靶向疗法的开发和个性化医疗的实现。

北 京 基 尔 比 生物科技公司主营产品:

Kilby 全自动3D细胞培养仪,

Kilby Gravity 微超重力三维细胞培养系统,

动植物3D回转重力环境模拟系统,随机定位仪,

Kilby Bio类器官芯片摇摆灌注仪,

Kirkstall Quasi Vivo 类器官串联芯片3D仿生培养系统

免责声明

- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

手机版

手机版 化工仪器网手机版

化工仪器网手机版

化工仪器网小程序

化工仪器网小程序

官方微信

官方微信 公众号:chem17

公众号:chem17

扫码关注视频号

扫码关注视频号

采购中心

采购中心