《文章投稿》非金属硫掺杂氢氧化铟纳米立方体用于选择性光催化还原CO2合成CH4:一种“一石三鸟”的策略

1. 文章信息

标题: Non-metal sulfur doping of indium hydroxide nanocube for selectively photocatalytic reduction of CO2 to CH4: A “One stone three birds” strategy

中文标题:非金属硫掺杂氢氧化铟纳米立方体用于选择性光催化还原CO2合成CH4:一种“一石三鸟”的策略

页码:2401990

DOI:10.1002/advs.202401990

2. 文章链接

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202401990

3. 期刊信息

期刊名:Advanced Science

ISSN:2198-3844

2023年影响因子:14.3

分区信息: JCR分区:Q1

涉及研究方向:工程技术

4. 作者信息:第一作者是管勤辉。通讯作者为颜廷江。

5. 正文中标记产品所在位置截图

6. 支撑材料中标记产品所在位置截图

7. 文章简介:

氢氧化铟(In(OH)3)是一种重要的宽带隙半导体光催化剂,其凭借较强的氧化还原能力表面性质等特点,近年来在光催化应用方面受到广泛关注。然而,In(OH)3较宽的带隙(5.12 eV)使得其光吸收和光生载流子分离效率低下,这严重限制了其光催化效率,影响了其在光催化CO2还原方面的深度应用。文献调研发现,通过S2-部分取代HO-可以显著缩小In(OH)3的带隙,从而改善其在可见光驱动下光催化水分解和丙酮分解的过程。此外,许多研究表明,材料中硫位点的引入能够通过增强H2O的解离和质子的动态过程迁移,从而促进催化CO2还原过程中关键中间单体*CHO和*CH3O的产生。

鉴于此,曲阜师范大学颜廷江教授团队,利用硫掺杂所带来的一系列潜在的优点,通过一步水热法制备了系列硫/铟原子掺杂比的In(OH)3纳米立方体(简称为In(OH)xSy-z)。光催化测试结果发现,通过优化硫/铟原子掺杂比所得到的In(OH)xSy-1.0样品,其在UV-vis光照的无任何牺牲剂的液相反应条件下,对CH4的产率为2.75 mol gcat-1 h-1,对CH4的选择性达到80.75%,经过五次循环反应后其活性仍能保持相对稳定。本文结合一系列实验表征测试与理论计算结果证明,非金属硫原子通过掺杂取代部分羟基,显著提升了In(OH)xSy-z样品的光吸收能力,改善了其表面亲水性能,促进了反应过程中H2O的解离、质子产生与转移以及形成CHx*中间体的反应动力学过程,从而通过这种“一石三鸟”的作用显著提升了In(OH)xSy-z样品光催化CO2甲烷化(CO2-to-CH4)的性能。

相关研究成果以“Non-metal sulfur doping of indium hydroxide nanocube for selectively photocatalytic reduction of CO2 to CH4: A “One stone three birds” strategy”为题发表在《Advanced Science》期刊,颜廷江教授为该论文的通讯作者。

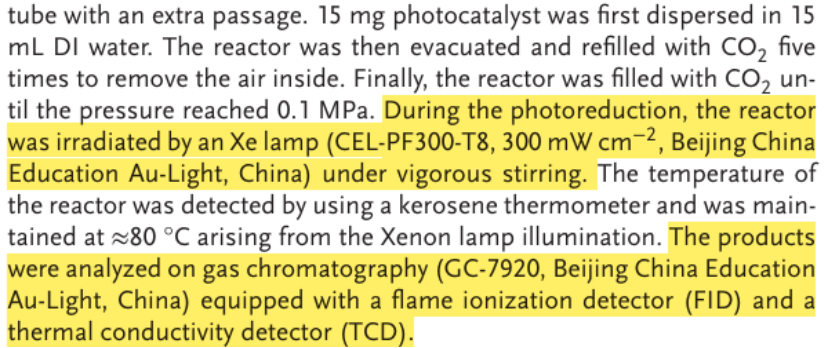

1、

图1 In(OH)xSy-z样品的物相及形貌表征

本文采用一步水热法制备系列不同硫/铟原子比掺杂的In(OH)xSy-z样品。XRD(图1a-b)中衍射峰的偏移可以看出掺杂硫的成功引入。TEM、HRTEM以及mapping(图1c-j)可以看出合成样品呈纳米立方体状,其中硫元素均匀掺杂在立方体。

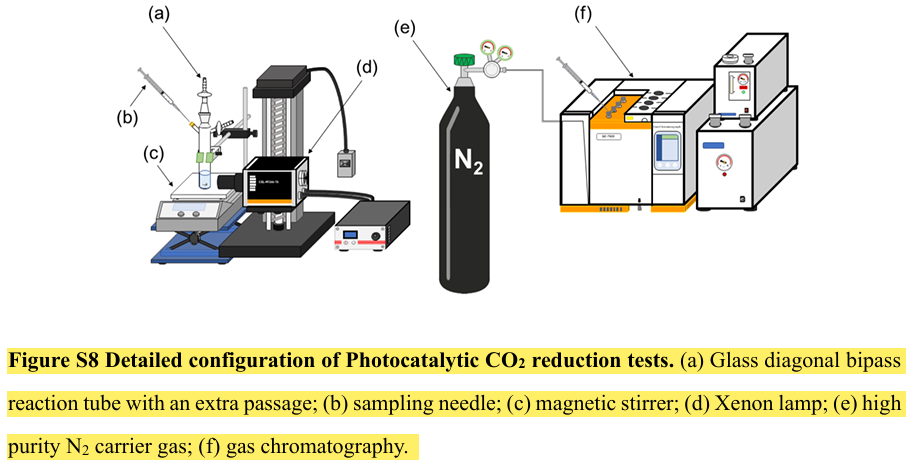

图2 In(OH)xSy-z样品的电子结构表征

通过Raman(图2a)可以看出,随着杂原子硫的引入,In(OH)3内部结构中部分In-O键的消失以及S-In键的形成。XPS(图2b-d)测试表明,由于电负性的差异,S2-的引入打破了破坏了对称的OH-In-OH活性中心,形成了新的非对称的S-In-OH电子富集活性位点(图2e),进而促进样品对反应分子的潜在吸附和活化能力。

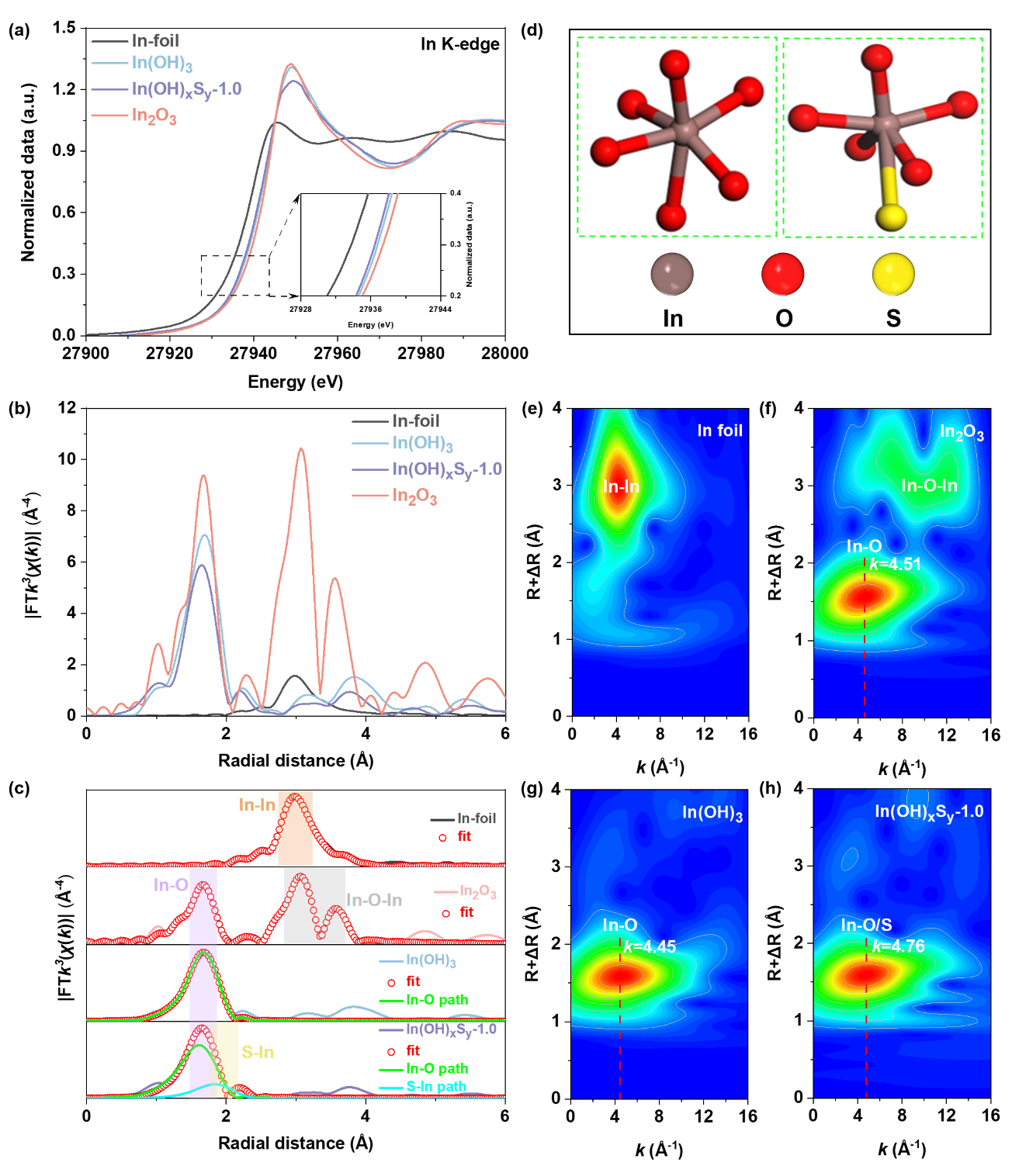

图3 In(OH)xSy-z样品的结构表征

同步辐射结果显示,In(OH)xSy-1.0样品中的In物种谱线与In(OH)3样品相比,前者谱线位置较后者整体往低结合能处移动(图3a-b)。通过拟合分析可知(图3c-3h),In(OH)xSy-1.0样品中表现出S-In键的特征吸收峰,这进一步证明了掺杂硫的成功引入。

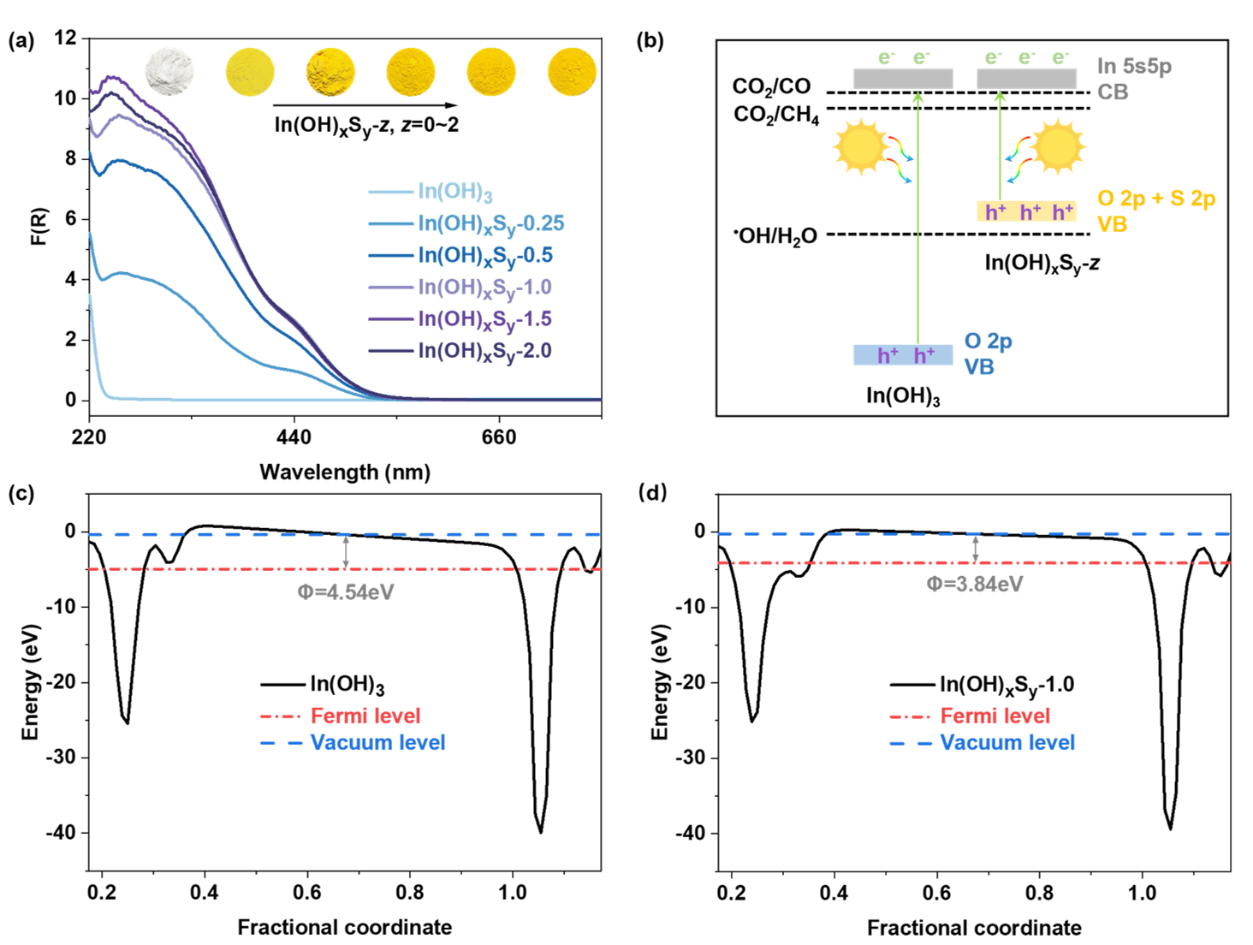

图4 In(OH)xSy-z样品的光学性质及表面功函情况

通过紫外可见漫反射光谱(图4a-b)可知,得益于S的2p轨道对In(OH)xSy-z样品价带位置的有效调控,掺杂硫的引入极大地提高了In(OH)xSy-z样品对太阳光光谱的利用率。通过理论计算分析可知,相较于In(OH)3,In(OH)xSy-1.0样品的表面功函数更低(图4c-d),这意味着后者表面的电子更易受到光的激发。

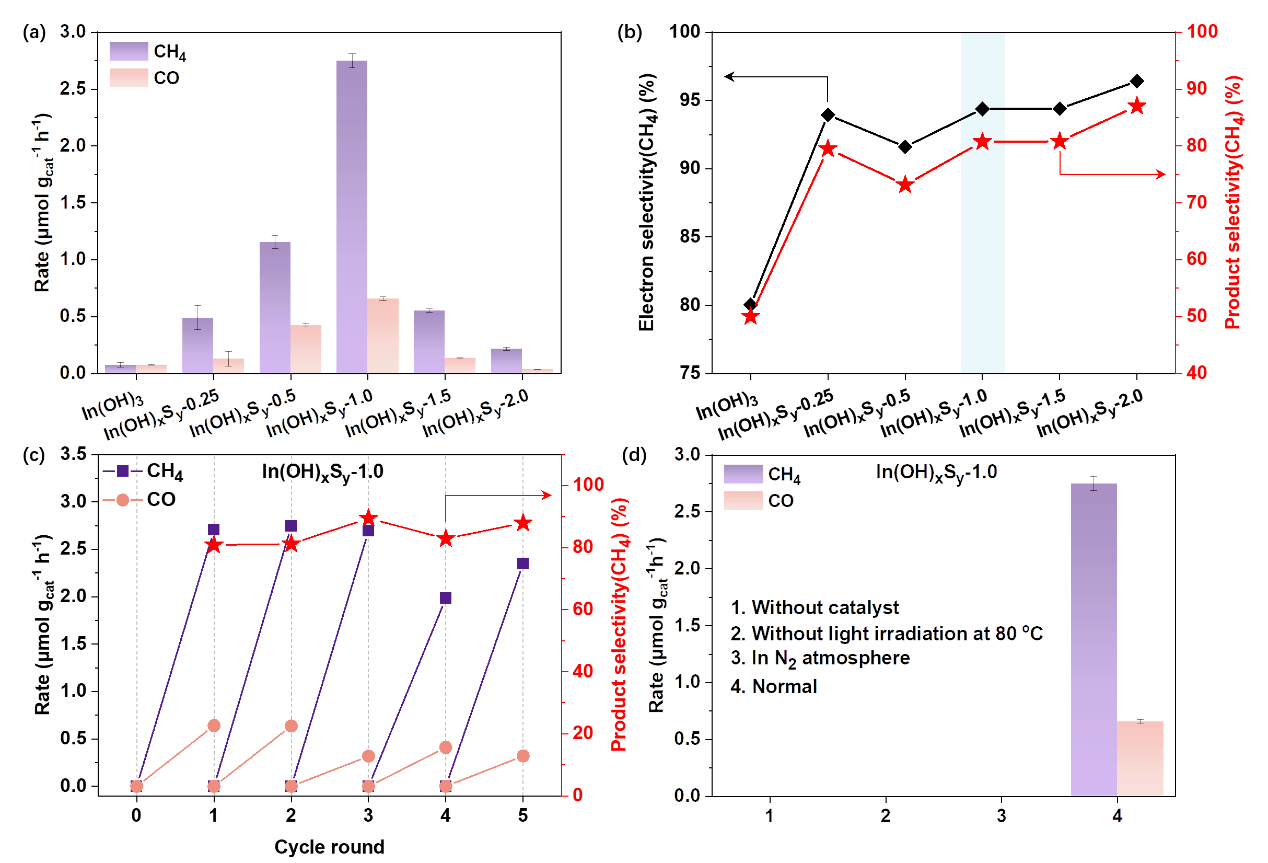

图5 In(OH)xSy-z样品的光催化CO2加水还原活性和稳定性

在液相条件下测试了In(OH)xSy-z样品的光催化CO2加水还原性能,发现随着掺杂硫的引入,In(OH)xSy-z样品对CH4的产率呈现出火山状的变化趋势(图5a),其中In(OH)xSy-1.0样品表现出最高的CH4产率以及较好的实际CH4选择性(图5b)。在经过五次循环实验后,In(O®H)xSy-1.0样品仍表现出较好的CH4产率以及选择性(图5c)。系列对照试验证明了In(OH)xSy-1.0样品参与的是光催化CO2加水还原反应(图5d)。

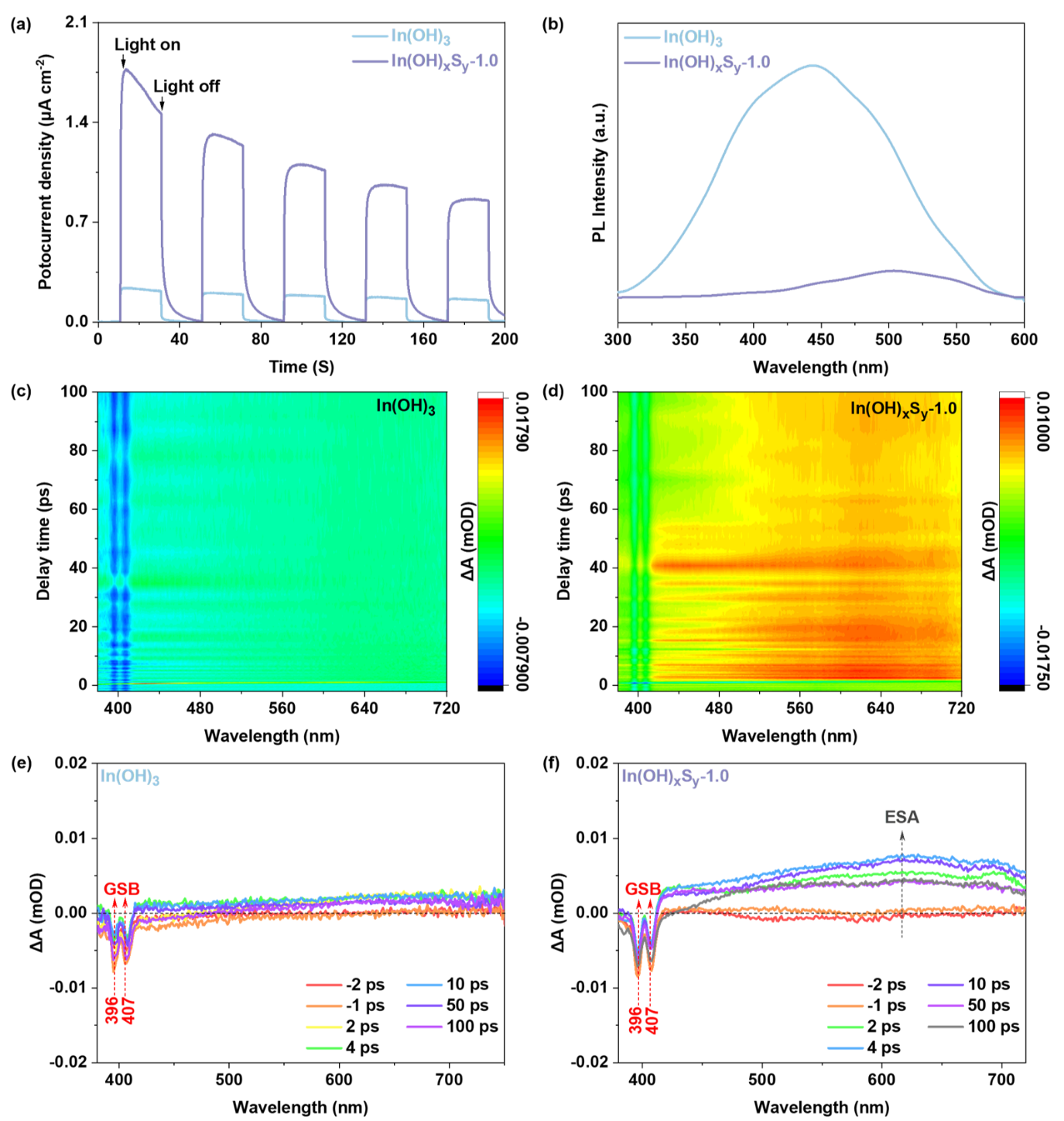

图6 In(OH)xSy-z样品的动力学电荷分离性质

为了探究In(OH)xSy-1.0样品光催化CO2加水还原产CH4性能增强的原因,对其动力学电荷分离性质进行了表征。光电流、电化学阻抗以及瞬态吸收光谱测试均表明(图6),由于掺杂硫对带隙的优化,In(OH)xSy-1.0样品表现出更好的载流子分离和迁移性能。除了动力学电荷分离性质,In(OH)xSy-z样品优异的光催化性能也受其新引入的表面硫活性位点的影响。

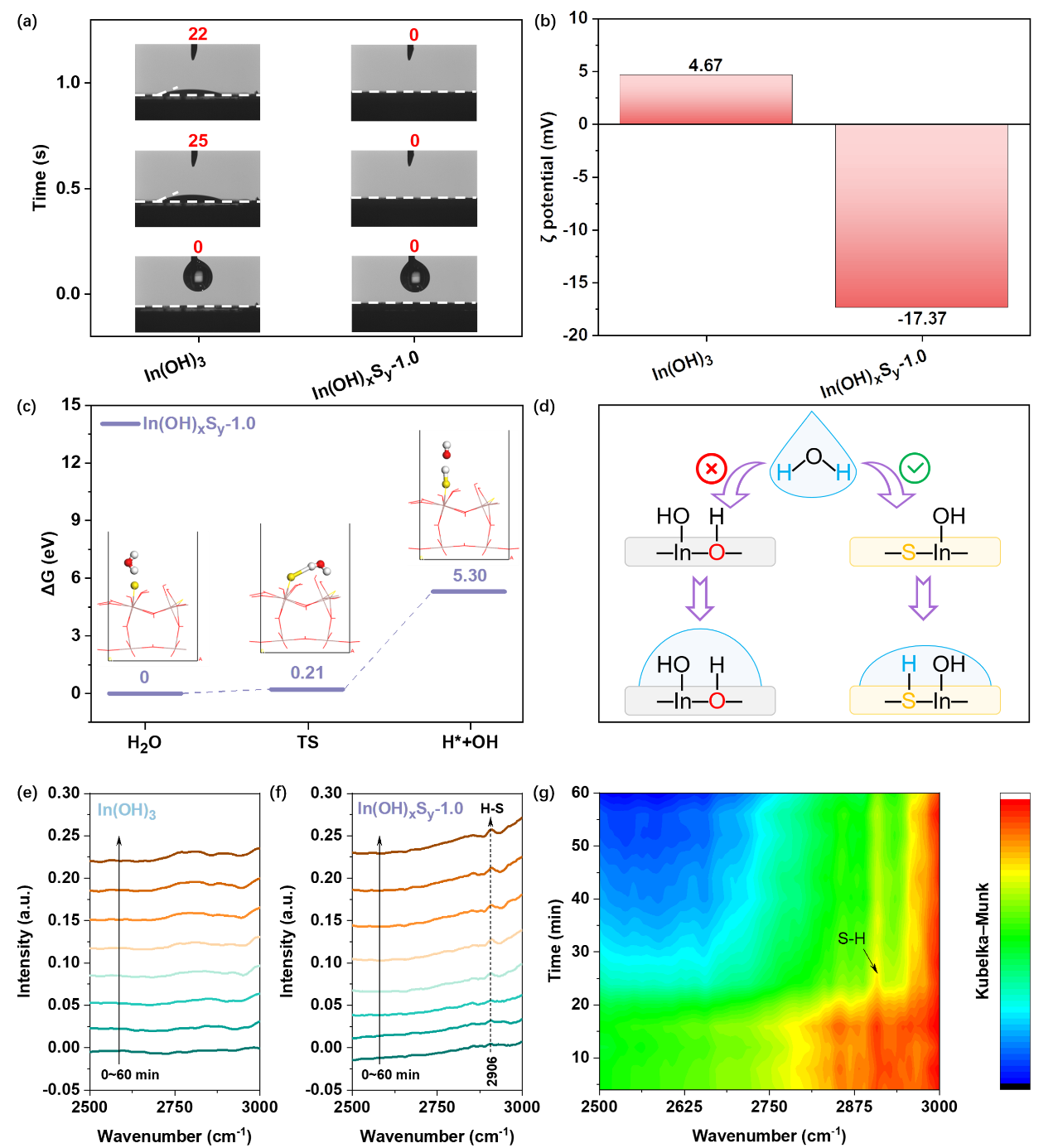

图7 In(OH)xSy-1.0样品对水分子的吸附与活化性能

首先,表面硫位点的引入,有效地增强了In(OH)xSy-1.0对水分子的吸附与活化能力(图7a-b)。结合理论计算及原位红外测试分析可知,In(OH)xSy-1.0样品中存在的表面硫位点通过与水分子有效结合形成S-H键,降低了水的解离能,促进了光催化还原反应过程中H2O的解离以及质子(H+)的产生和转移过程,强化了CO2的多质子甲烷化还原过程(图7c-g)。

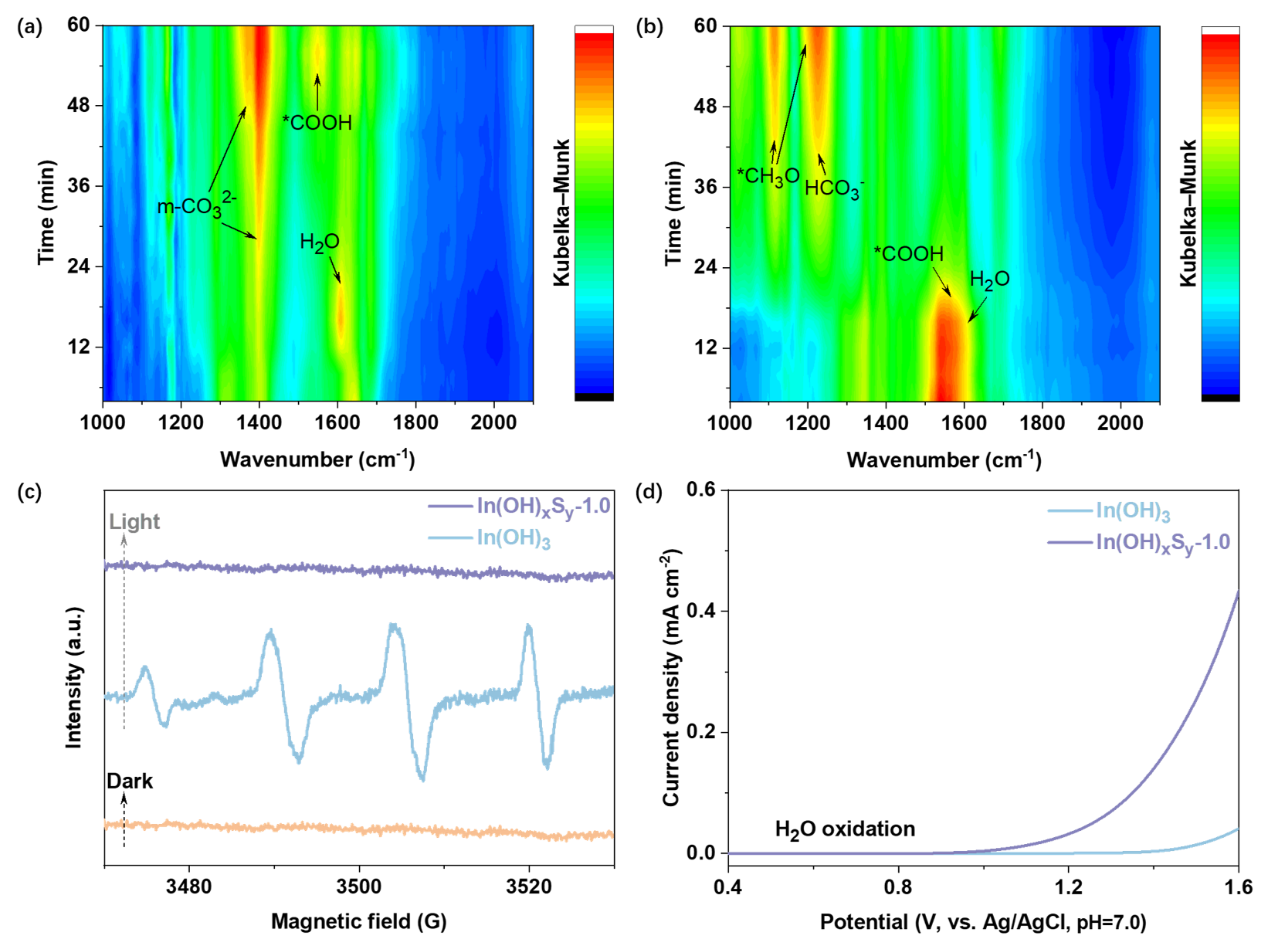

图8 In(OH)xSy-z样品对CO2的吸附与活化性能

此外,表面硫位点的引入,还有效地增强了In(OH)xSy-1.0样品对CO2分子的吸附与活化能力。相比于In(OH)3样品,CO2分子更易在In(OH)xSy-1.0样品表面活化生成CO2甲烷化的关键中间物种*CH3O(图8a-b)。不仅如此,由于掺杂硫对In(OH)xSy-1.0样品价带位置的调控,这降低了其价带对水的氧化能力,促进了In(OH)xSy-1.0样品对水氧化生成质子的过程,抑制了水氧化生成羟基自由基(•OH)的过程(图8c-d),从而避免了羟基自由基对关键中间物种*CH3O的潜在氧化过程,继而实现了CO2甲烷化过程的持续进行。

图9 In(OH)xSy-z样品的光催化CO2加水还原产CH4的反应动力学能

为了证实这些实验观察结果,进一步了通过构建系列理论模型深入研究了掺杂硫原子对CO2还原过程的影响。结果发现(图9),相比于在In(OH)3表面,CO2分子在In(OH)xSy-1.0表面上向CH4转化所需要克服的热力学能垒在整体上更低,这意味着CO2更易在在In(OH)xSy-1.0表面上发生CO2甲烷化过程。

原文链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202401990

Qinhui Guan, Weiguang Ran, Dapeng Zhang, Wenjuan Li, Na Li, Baibiao Huang, Tingjiang Yan*, Advanced Science, 2024, 2401990, DOI: 10.1002/advs.202401990

免责声明

- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

手机版

手机版 化工仪器网手机版

化工仪器网手机版

化工仪器网小程序

化工仪器网小程序

官方微信

官方微信 公众号:chem17

公众号:chem17

扫码关注视频号

扫码关注视频号

采购中心

采购中心