研究背景

不锈钢包层钢是一种通过冶金结合技术(如轧制包覆、爆炸焊接)将不锈钢(304)与碳钢(Q235)复合而成的层状材料,兼具两者的优势(如耐腐蚀性、高强度),同时降低合金元素消耗和成本。然而,其力学性能(如应力-应变响应、断裂机制)及现有本构模型的适用性尚未充分研究,制约了其在工程中的应用。

研究方法

1. 理论分析:

基于层合板力学模型,推导复合材料的弹性模量、屈服强度等参数,验证混合规则(Mixture Rule)的适用性。

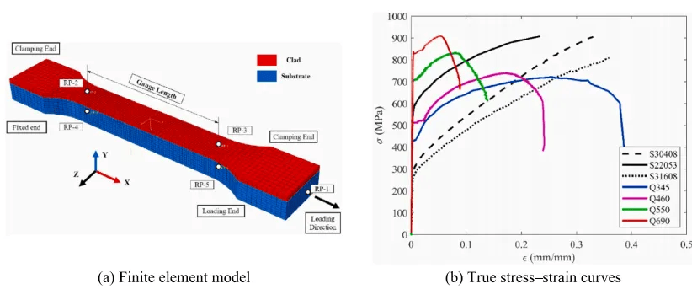

2. 实验测试:

化学组成测试:通过光谱仪验证基材(Q235)与包覆层(304)的化学成分符合标准。

拉伸试验:制备12组复合钢、6组不锈钢、6组碳钢试样,测试其弹性模量、屈服强度、极限强度及延伸率。

断裂分析:扫描电镜(SEM)观察断口形貌,分析基材与包覆层的协同断裂机制。

3. 模型评估:

对比R-O模型、Gardner模型及Hai模型对复合钢应力-应变曲线的拟合效果。

主要结论

力学性能:

复合钢的弹性模量(2.00~2.15×10⁵ N/mm²)、屈服强度(290~330 N/mm²)、极限强度(480~510 N/mm²)介于基材与包覆层之间,符合混合规则。

延伸率(约40%)显著高于碳钢(35%),断裂界面无分层,表明基材与包覆层几乎同步断裂。

断裂机制:断口韧窝特征显示基材韧窝较大且稀疏,包覆层韧窝小而密集,界面剪切应力差异导致非对称颈缩。

本构模型:Hai模型(基于Mirambell模型修正)在弹性、屈服及强化阶段均与实验数据吻合最佳;R-O和Gardner模型在强化阶段预测偏差较大。

模型修正:提出复合钢极限强度计算公式:

其中β为包覆层厚度占比。

本文创新点

系统揭示了304+Q235复合钢的力学行为,验证混合规则对其弹性模量、强度的适用性。

通过SEM分析提出复合钢断裂的协同机制,修正了极限应变计算公式。

对比评估多种本构模型,为复合钢的工程建模提供理论支持。

写在最后:

复合钢通过材料协同效应实现了性能互补,但其力学响应受界面强度、应变硬化差异的显著影响。实验与模型的结合是理解其复杂行为的关键。

展望:

多尺度研究:结合微观界面结构(如晶粒取向、残余应力)与宏观力学行为,深化断裂机制理解。

复杂工况:研究复合钢在循环荷载、高温或腐蚀环境下的疲劳与耐久性。

优化设计:探索不同复合比例(β)对性能的影响规律,为工程选材提供更精细的指导。

智能模型:开发基于机器学习的本构模型,提升对非线性强化阶段的预测精度。

文献来源:Journal of Constructional Steel ResearchDOI: 10.1016/j.jcsr.2024.109261

免责声明

- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

手机版

手机版 化工仪器网手机版

化工仪器网手机版

化工仪器网小程序

化工仪器网小程序

官方微信

官方微信 公众号:chem17

公众号:chem17

扫码关注视频号

扫码关注视频号

采购中心

采购中心